Turbocisterna T/c “ALBERTO BENNATI” c/s IBDJ

Foto 1

Foto 1

Nella Foto 1 la Turbocisterna in navigazione lungo le coste italiane, molto probabilmente la foto è riferita alle prime prove in mare dopo il varo e gli allestimenti. La nave era stata varata il 7 Febbraio 1960, aveva una stazza lordaStazza lorda Una delle misure più frequentemente citate nella valutazione di un’imbarcazione è la sua stazza lorda (o GT, Gross Tonnage o Gross Register Tonnage GRT), comprendente tutti i volumi interni della nave, oltre a quelli utili per il trasporto delle merci e dei passeggeri, e quelli di servizio, gli spazi della sala macchina per il combustibile e così via.A cura di Alfredo De Cristofaro IK6IJF - INORC 231 di 20.747 tonnellate e un DislocamentoDislocamento + Il Dislocamento di una nave è la massa dell'acqua da essa spostata la quale, per il principio di Archimede, è uguale alla massa totale della nave stessa e, conseguentemente, i pesi dell'acqua e della nave si equivalgono. Il Dislocamento è quindi il peso reale della nave e si esprime in tonnellate, questa unità non va confusa con la tonnellata di stazza che è invece una misura di volume (una tonnellata di stazza è uguale a 2,83 metri cubi). a pieno carico di 31.538 tonnellate, la Lunghezza della nave era di 200 metri e la Larghezza massima era di 26,3 metri, velocità massima 16 nodi. Costruita dai cantieri Ansaldo di Sestri Ponente.

Foto 2

Foto 2

Nella Foto 2 la postazione operatore con due ricevitori dell’ALLOCCHIO BACCHINI entrambi Mod. AC 16, il ricevitore di sinistra copriva solo le Onde Lunghe e le Onde Medie, mentre il ricevitore di destra era il modello a copertura generale delle frequenze, al centro tra i due ricevitori c’è la centralina SIRM che serviva per smistare l’alimentazione d’emergenza (a batteria), a commutare in altoparlante uno dei due ricevitori, a collegare il jack del tasto telegrafico a uno dei due trasmettitori principali e ad altre commutazioni di servizio, al centro in alto in corrispondenza della posizione della centralina si vede il grande commutatore per le antenne di trasmissione sulla cui destra appare l’orologio del servizio radio con evidenziati i soli minuti di silenzio radiotelegrafici, l’ascolto della fonia (2182 kc/s) non era ancora stato reso obbligatorio. Sulla sinistra della postazione operatore c’è il Trasmettitore radiotelegrafico principale della Marconi Italiana Mod. T-300-OM per le Onde Medie (banda dei 500 kc/s), appena a dx del TX si nota un quadro elettrico con manopola, probabilmente si tratta del comando d’avviamento per i motori d’alimentazione dell’impianto radio. In questa foto si nota molto bene appena a sx del tavolo operatore il “Tubo Porta Voce o Porta Ordini”.

Foto 3

Foto 3

Nella Foto 3, sulla dx appare il Trasmettitore radiotelegrafico principale della Marconi Italiana Mod. T-300-OC per le Onde Corte, in basso sulla sx del TX alloggiato nel suo cavalletto il ricetrasmettitore per le scialuppe di salvataggio Mod. NAUTILUS.

Foto 4

Foto 4

Nella foto 4 appare un’altra postazione operatore quasi interamente riservata alle comunicazioni di emergenza, sul tavolo, a destra, c’è il TX radiotelegrafico di emergenza alimentato a batteria e prodotto della IRME, si tratta del Mod. T50-5, sopra, il dispositivo sulla mensola è il commutatore per le tensioni di alimentazione. Sulla sx del TX di soccorso appare l’apparato per le comunicazioni radiotelefoniche della IRME Mod. MIZAR con copertura delle banda radiofonica delle Onde Medie, della banda da 1.5 fino a 3 MHz per i collegamenti RTF con le stazioni costiere e di una banda in Onde Corte, quella degli 8 MHz; a paratia sopra l’apparato radiotelefonico c’è il ricevitore del segnale d’autoallarme della 500 kc/s.

Foto 5

In foto il ricevitore radiogoniometrico della Marconi Italiana Mod. 3-3-S-3, a fianco sulla sx installata a paratia una ripetitrice della girobussola, a sx ancora il Tubo Porta Voce.

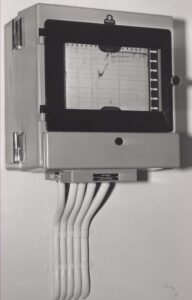

Foto 6

Nella Foto 6 l’ecometro o più precisamente l’ ecoscandaglio della MARCONI MARINE (Inglese) Mod. SEAGRAPH III, apparato necessario per la misura della profondità in particolare in fase di avvicinamento alla costa (fase di atterraggio) e durante la manovra per dare fondo all’ancora.

Foto 7

Foto 7

Nella Foto 7 in primo piano l’antenna del radiogoniometro e poco più avanti la Bussola detta “Normale” che era ed è tutt’ora la bussola principale di bordo compensata in modo preciso contro le influenze dei ferri di bordo e degli impianti elettrici, solitamente, essendo installata all’aperto, è protetta da una cappa di tela olona e la direzione di tale bussola viene rimandata attraverso un sistema di specchi all’interno del Ponte di Comando in corrispondenza della ruota del timone in modo da poter utilizzare tale lettura della direzione in caso di avaria della girobussola (bussola elettrica che sfrutta il principio del giroscopio).

Foto 8

Foto 8

Nella Foto 8 sono inquadrate due ruote del timone, quello in primo piano è riferita al sistema di emergenza a frenelli ossia a cavetti d’acciaio, è il più antico sistema usato per muovere la pala del timone, l’altro timone di sicuro è di tipo elettroidraulico a palmole. Nel caso del timone di emergenza troviamo davanti alla ruota installata una grossa bussola magnetica, si tratta di un setup perfetto nel caso di mancanza di energia elettrica mentre il timone elettridraulico, affiancato da una ripetitrice della girobussola, era ed è tuttora il sistema di governo usato nella normalità.

A cura di Alfredo De Cristofaro IK6IJF – INORC 231